2025/08/01

釣鐘を実らせる不思議な朴葉を訪れました

高山市清見町池本の西正寺に伝わる袋状の朴葉と白蛇伝説を知っていますか?風鈴から始まる音の文化と仏教、そして自然が作り出した不思議な「釣鐘」の物語を探る。

風鐸から風鈴へ、そして自然の釣鐘へ

飛騨の夏で気づいたことは、京都や地元の静岡などと比べて風鈴の音色を聞く機会が多いことでした。観光地ではない、住民の軒先に吊るされたガラスの風鈴が、わずかな風でも涼やかな音を奏でます。この風鈴、もともとは中国の「風鐸(ふうたく)」という青銅製の鈴が起源なのです。

風鐸は単なる装飾品ではなく、占いや魔除けの道具として使われていました。風向きを知るための実用的な道具でもありましたが、何より「音によって邪気を払う」という思想が込められていました。

これが仏教とともに日本に伝わり、やがてお寺の軒先で邪気を払うものとして定着しました。

風鈴の澄んだ音色には、単に日本の湿度が高い暑い夏に涼を呼ぶだけでなく、清浄な音で空間を浄化するという仏教的な意味が込められているのです。

そんな仏教とも関連の深い風鈴ですが、飛騨には風鈴の形をしたホオノキがあるというのをご存知でしょうか?

朴葉餅を作っている方のところを尋ねたある日、僕は興味深い話を聞きました。「清見のほうのお寺に自然の釣鐘がある」というのです。

調べてみると、高山市清見町池本の西正寺に、朴葉が袋状になって釣鐘のような形を作る「フクロホウバ」という不思議な木のことでした。

35度を超える猛暑のニュースが連日飛騨でも報じられる中、そんな涼し気な話に惹かれて西正寺を訪ねてみることにしました。

朴葉が作り出す自然の「釣鐘」

西正寺があるのは東海北陸自動車道の飛騨清見ICを降りてから車で15分ほど北上したあたりです。

高山から国道158号を右折して河合の方に向かい、清見町の山間を車で走っていると、時折涼しい風が吹き抜けていきます。

西正寺に到着すると、日本の夏の原風景と言えるような田んぼと山々が広がり、10年ころ前の”夏”を思い出させてくれるような風景と気温が僕を迎えてくれました。

本堂とホオノキ

西正寺には何本かの朴葉が植わっており、「どれがフクロホウバですか」と尋ねると、暑い中でしたが、お寺の方はお茶を入れてくださり、突然の来訪者にもかかわらず少し嬉しそうにホウバやお寺の歴史を説明してくださいました。

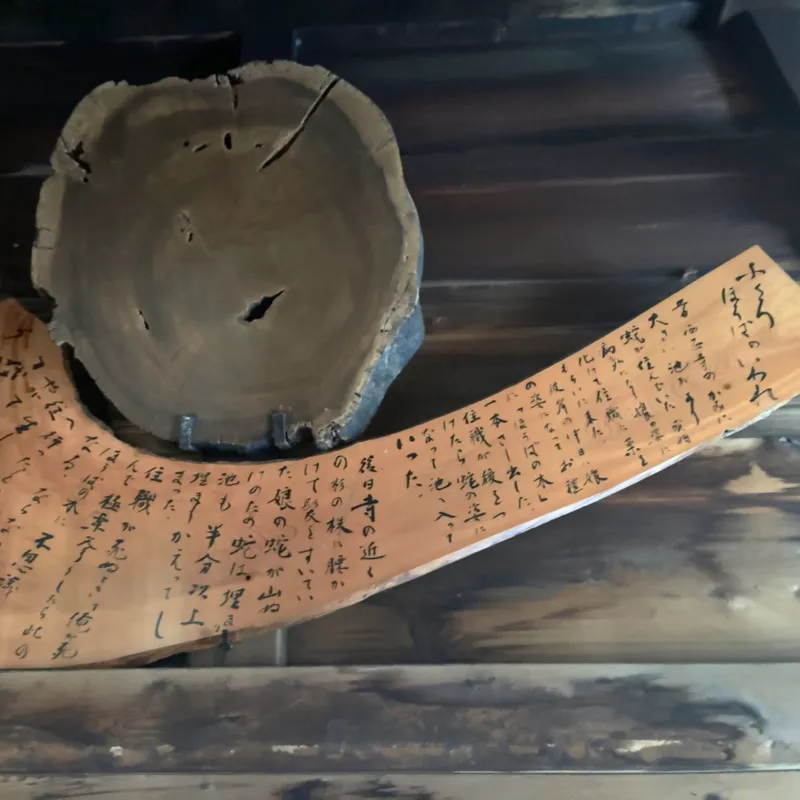

本堂内上部にフクロホウバのホオノ丸太と伝説が書かれていた

ここからは見せていただいた写真集による伝説をご紹介します。

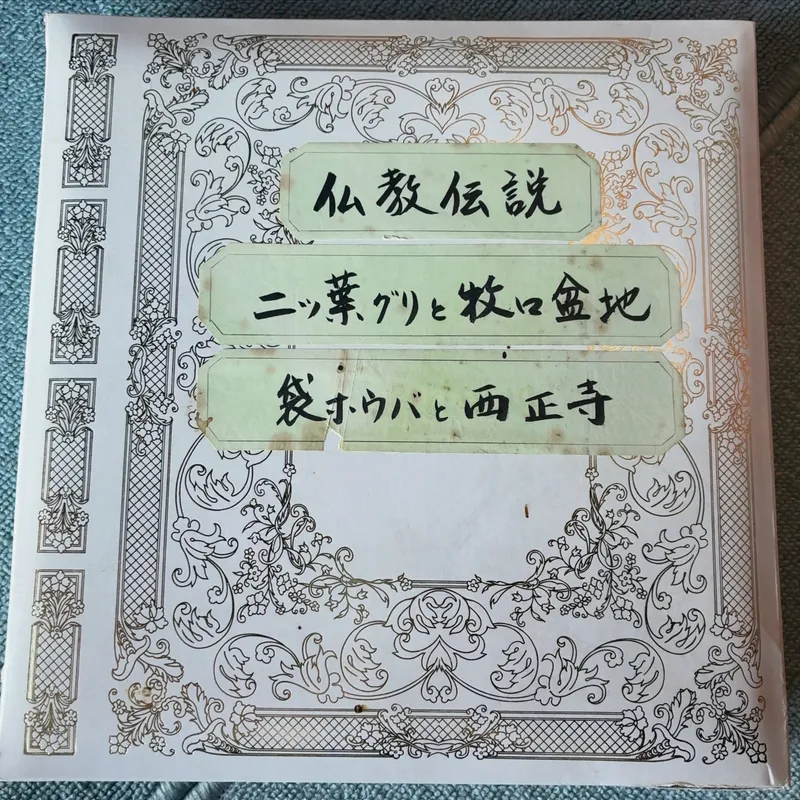

木下徳慶氏・和田一郎氏による写真集より

上の写真にあるように、木下徳慶氏と和田一郎氏によって『仏教伝説 二ツ葉グリと牧口盆地 袋ホウバと西正寺』に収められた貴重な記録と、実際に見せていただいた写真集による伝説をご紹介します。

こうした口承文化を文献として残してくださった先人の努力がなければ、今回の探訪も実現しなかったでしょう。

葉っぱが変わった形となるのは虫こぶや突然変異などと科学的に説明できることがほとんどですが、この珍しい現象について科学的な説明を求めても、突然変異としか言いようがないのが正直なところです。

しかし、このフクロホウバには科学では説明しきれない、もっと深い物語が眠っていました。

葉脈からにゅんと突き出る袋

白蛇の池と消えた鐘楼の約束

フクロホウバには、地元に語り継がれてきた美しい伝説があります。以下は『きよみ風土記』に収められた口承記録からの引用です:

(長いので下↓に要約があります)

昔、いまの池本・西正寺の上手の山裾一帯には、昼でも薄暗い深い森がありました。その奥にひっそりと静まり返った大きな沼があり、水草やあおみどろが浮かぶ不気味な池で、誰言うとなく「池の主は白い大蛇」と言われ、村人たちも近づかない場所でした。

その頃、西正寺にはたいそう立派な住職がおられ、近隣からも多くの人がお説教を聞きに参っていました。その中に、色が白く上品な感じの女性がいました。いつも静かにお説教を聞いては静かに帰っていくのですが、どこの誰とも知れない謎めいた人物でした。不思議なことに、この女性の側に座った人はみな、なんとも言えない寒さを感じて手足が冷え切ってしまうという噂もありました。

ある雨風の激しい夜更け、西正寺の戸を激しく叩く者がありました。驚いた住職が開けてみると、ずぶ濡れになったその女性が立っていました。女性は涙を流しながら訴えました。

「私の夫は大病を患い、床に伏せっております。いろいろ手を尽くしましたが良くなりません。どうかお寺様のお薬をいただかせてください。私の夫は他の人より体が十倍も大きいので...」

当時、お寺では医者の仕事もしており、住職は親切に薬を調合して渡してやりました。女性は何度も薬を求めに来て、その都度お念仏を唱えながら丁寧にお礼を述べて帰っていきました。

やがて住職は不思議な夢を見ました。あの女性が夢枕に立って言うのです。

「わたくしは、あの深泥沼に住む白蛇でございます。日頃お説教をお聞かせいただいた御恩、お薬をいただいた御恩は決して忘れません。夫がとうとう亡くなりました。つきましては供養のために、御経文を書いた紙を沼の端のホオノキの葉に乗せて、満月の晩に沼の水に浮かべてやってください。お礼には極楽の釣り鐘を運んできて寄進いたします」

そう言うと、女性は真っ白な蛇の姿となって消え去りました。翌朝、本堂の向拝の梁に巨大な蛇の抜け殻が絡みついているのを見た住職は、大蛇の化身が仏の教えを受けるためにお寺参りを続けていたことを深く感じ入り、亡くなった蛇の供養を続けることにしました。

この話が村人に知れ渡ると村は大騒ぎとなり、鐘楼堂を作る相談まで持ち上がりました。住職は約束通り、毎月満月の晩に経文を書いた紙を沼に浮かべ続けましたが、釣り鐘の方は一向に現れません。待ちあぐんだ村人たちの中には「騙された」と怒る者もいましたが、住職だけは大蛇の言葉を信じて念仏を続けていました。

ある晩、白蛇の化身が再び住職の夢枕に立ちました。

「極楽の梵鐘を沼の底まで引きずってまいりましたが、私の力では沼の底からこの梵鐘を持って浮かび上がることができません。お約束を果たすことができなくて申し訳ありません」

そう言って涙を流したということです。

やがて住職も大病となり、臨終の際にこう言い残しました。

「わたしが浄土へ往生したら、あの沼の朴の葉に何か変わったことができるでしょう。そのことを見れば、大蛇の言ったことも嘘でなかったことがわかるに違いありません」

翌年の春、ホオノキの葉が出揃った頃、村人たちが連れ立って沼のほとりのホオノキを見に出かけました。美しい朴の葉を仰ぎ見た途端、みんなは腰を抜かさんばかりに驚きました。

「ありゃ、釣り鐘じゃ、釣り鐘がぶら下がっとるぞ...」

「あそこにも、あそこにも...」

「御院中様の話に嘘はなかったわい」

「大蛇の言葉も嘘ではないぞ...」そこに座り込んだ村人たちから、思わず念仏の声が流れたそうです。

このときから、この朴の木の葉の裏には美しい釣り鐘の葉片が長い葉脈の糸の先に垂れ下がって、風鈴のように風に揺れるようになりました。その後、やもめの大蛇がこの沼のほとりで沼水を鏡として化粧をしていたとき、突然雪崩が起きて大蛇も池も埋め尽くされてしまいました。この沼はすっかり浅くなり、今では山裾に残る小さな池となって、どんな晴天の時でも水の絶えることがないといいます。

このあたり一帯を"池添"といい、「池本」の地名もこの池から生まれたと言われています。

↓要約:

少し長いので、要約すると、昔西正寺に通っていた謎めいた女性が実は白蛇の化身で、夫の病気を治してもらった恩返しに釣り鐘を寄進すると約束したものの、沼の底から釣り鐘を運び上げることができず、代わりにホオノキの葉が釣り鐘の形になったという美しい物語です。

西正寺への道のり

西正寺は高山市清見町池本にあります。

高山市街地からは国道158号線を東に向かい、清見町方面へ車で約30分ほどの場所です。

インターネット上の口コミには「廃寺となった」という失礼な情報もありますが、実際に訪れてみると全くそんなことはありません。

現在も法要が営まれ、住んでいる方も少なくなりましたが地域の方々に大切にされているお寺です。ただし、個人のお宅でもあるため、見学の際は事前に連絡を取るか、常識的な時間帯に少人数で伺うのが良いでしょう。

背景にはとても美しい集落の中にある西正寺

観察のベストタイミングは6月から7月

フクロホウバの見頃は6月から7月中旬頃までということです。

8月になるとやや遅く、多くの葉が虫に食べられてしまうそうです。

ただし、2枚目の葉が出てくる8月の終わり頃なら、もしかしたらまた美しい袋葉を見ることができるかもしれないとお寺の方はおっしゃっていました。

1本に多い年で30枚ほど、少ない年で10枚に満たないくらいの袋朴葉ができるので、見つけるのは難しい

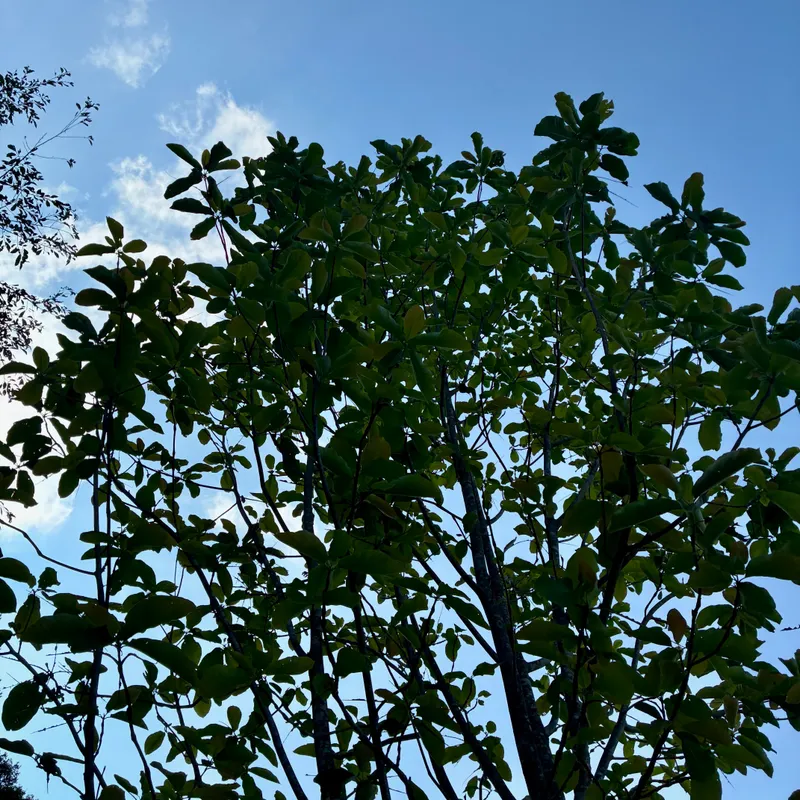

実際に訪れた8月中旬でも、虫食いはあるものの十分に袋状の形を確認することができました。特に風が吹いた時の揺れ方は、まさに小さな釣鐘や風鈴を思わせる優雅な動きでした。

現在見ている木は三代目にあたるということです。

初代の原木は樹齢300年を超える巨木でしたが、昭和30年頃の耕地整理で周囲が水田となり、根腐れを起こして昭和52年に倒れてしまったのだそうです。

2代目は川縁に、3代目の3本は西正寺の裏山にあります。県の天然記念物にも指定されており、地域の貴重な自然遺産として大切に保存されています。

もうひとつの伝説 - 13代目住職浄智の物語

ところで、フクロホウバにはもうひとつ別の伝説も残されています。

西正寺13代目住職の浄智という名僧にまつわる話です。

『清見村教育委員会広報ふれあい第17号』(平成2年7月1日発行)に池本西正寺住人川上稔氏(当時66歳)が寄稿された記録によると:

浄智は真宗布教と村づくりに全力を尽くした名僧で、享和3年に35歳の若さで亡くなりました。臨終の際、村人たちにこう言い残したそうです。

「私が植えたホウの木が大木になっています。私が逝った後にホウの木の西側の枝に袋の葉ができたら、私は極楽浄土に往生したと思っておくれ。そして念仏に心せよ」

やがて大木となったホオノキの西側に袋葉が多く見られるようになり、村人たちは浄智様が極楽浄土へ往生されたことの証だと信じ、以後この寺に参る善男善女が多くなったといいます。

池本 西正寺住人 川上稔 66才 寄稿

(清見村教育委員会平成2年7月1日に発行 広報触れ合い第17号より)

こうして、ひとつの不思議な現象に対して複数の伝説が生まれ、それぞれに大切に語り継がれていることがまた興味深いです。どちらも仏教的な救済と往生への願いが込められており、かつての地域の人々の信仰心の深さを物語っています。

そして、昔はお寺の檀家さんなどが珍しいフクロホウバを持ち帰って大切にしていたそうですが、最近はこういったものも大切にされず「ご自由にどうぞ」としても余ってしまうこともあるとおっしゃっていたのが印象的でした。

いただいた枯れフクロ朴葉

私も1枚、枯れたものをいただきましたが、繊細なフクロホウバを壊さないように持って帰るのは少し気を遣いました。

清見町の他の珍しい樹木たち

清見町には、フクロホウバ以外にも興味深い樹木があります。

「2つ葉のクリ」と呼ばれる、2枚の葉が重なって出てくるクリの木や、「ラッパイチョウ」という葉っぱが袋のように円を描く形で出てくるイチョウの木なども見ることができるそうです。

イチョウはもともと、現在のような扇形ではなく漏斗状の形でしたが、それが進化したと言われています。ホオノキも比較的古いタイプの被子植物であることを考えると、ここで見られるフクロホウバも先祖返りの一種なのかもしれませんね。

生態学的なフクロホウバのメカニズムは解明されていませんが、すべてを科学で説明し尽くす必要もないのかもしれません。(一介のアカデミックにいる人間としては多分だめなんでしょうけど)

科学が今ほどに発達していない時代に、説明しにくい奇跡的な現象を宗教や伝説と結びつけて価値を生み出すという行為は、現代の不確実な時代に陰謀論で物事を片付けてしまう傾向とは一線を画すものです。

こうした記録が持つ文化的価値こそ、現代に引き継がれるべき遺産なのだと思います。

おわりに

見上げたフクロホウバのホオノキ

私が訪れたのは8月の頭で、住職の話を聞いて諦め気味にフクロホウバを探して5分ほど上を見上げていました。

諦めかけたそのときに同行者の方が、すごく低いところ、自分の身長と同じくらいの高さにちょこんとなっているフクロホウバを見つけてくれました

フクロホウバを見つけられますか?

すべての葉が袋状になるわけではないというのが面白いところです。

今まで何百本のホオノキを見てきましたが、ここまでおもしろいホオノキはおそらくここだけでしょう。

科学で説明がつかない奇跡的な現象と、失われつつある伝承や地域の過渡期の中で出会えたことそれ自体が、とてもありがたいことでした。

突然の来訪にもかかわらず、あたたかくお話をしてくださった西正寺の方々のご協力、また木下徳慶氏・和田一郎氏をはじめ、かつてこのフクロホウバの話を写真集という形で口承から文章に書き残してくださった先見の明ある方々に心から感謝いたします。